スロージギングの紹介シリーズ、今回はベイトリールの「レベルワインド機構」についてご紹介したいと思います。

レベルワインド機構は、ベイトリールにとっては非常に重要な機能になりますので、オフショアフィッシング初心者の方にも分かりやすく解説していきたいと思います。

また、リールは非常に大事なフィッシングギアですし、高価なものですので、この記事を参考に間違いの無いリール選びの参考になればと思います。

それでは始めます。

関連記事

レベルワインド機構とは

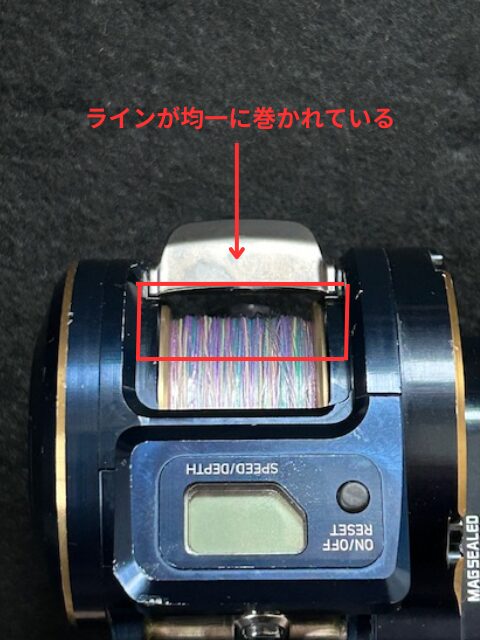

「レベルワインド機構」とは、簡単に言うとスプールにラインを巻き取る際に、ラインが偏ることなく均等にスプールに巻き取るための非常に大事な機構の事を言います。

また、実際にラインを均等に巻き取るための、ベイトリールのスプールの前に付いている小さなガイドリングの事をレベルワインダーと言います。

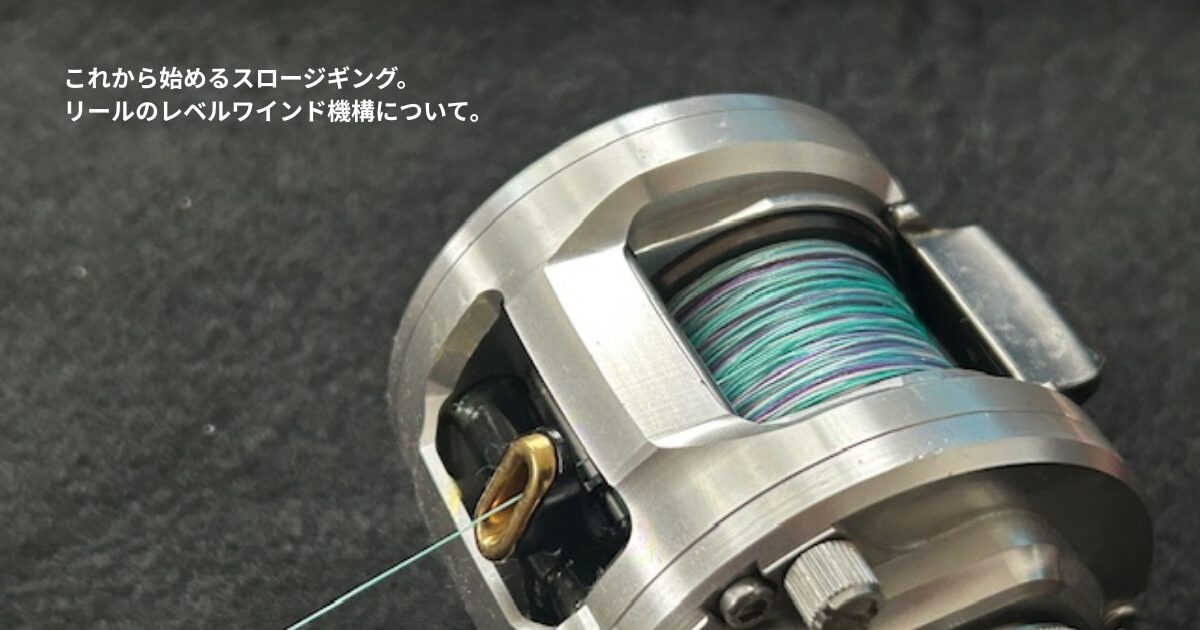

ちなみにこの写真は、レベルワインダー無しのShimanoのオシアジガーFカスタム 1501HG になります。

レベルワインダー無しの場合、リール上部には何も無く、オープンになっていることが分かると思います。

関連記事

レベルワインド機構の仕組み

ここではレベルワインド機構の仕組みを簡単にご紹介します。

基本構造

【基本構造】

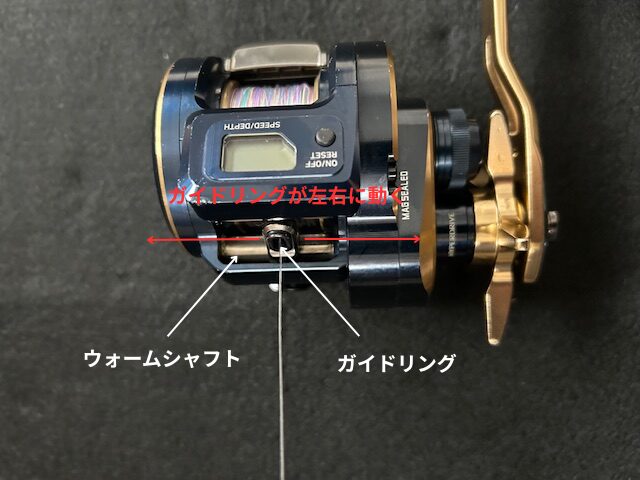

◆ ウォームシャフト:ハンドルの回転と連動して回転するネジ状のシャフトです。

◆ ガイドリング(レベルワインダー):ウォームシャフトの溝に沿って左右に移動するパーツで、ラインを通すための穴や溝があります。

◆ ギア: ハンドルからの回転をウォームシャフトに伝えるためのギアです。

これがウォームシャフトやガイドリング(レベルワインダー)を示した写真になります。

動作の仕組み

【レベルワイド機構の仕組み】

◆ ハンドルを回すとスプールが回転し、ラインの巻取りを行う。

◆ 同時にギアを介してウォームシャフトも回転する。

◆ ウォームシャフトのネジ溝にガイドリングの突起が噛み合っているため、ウォームシャフトの回転に合わせてガイドリングが左右に移動。

◆ ガイドリングの左右移動によってラインがスプール幅全体に均一に整列して巻き取られる。

以上、簡単ですがレベルワインド機構の動作の仕組みになります。

一方この写真は、ShimanoのオシアジガーFカスタム 1501HGのスプールの写真です。

ラインが凸凹に、そしてバラバラに巻かれているのが分かると思います。

Yobo爺が下手くそなのもありますが、実際にこのようになりますし、ひどい時はもっと偏ってしまいます。

レベルワインド機構の特徴

ここでは、レベルワインド機構のメリット、デメリットについてご紹介します。

レベルワインド機構のメリット

【レベルワインド機構のメリット】

◆ ラインの偏りを防ぎ、スプールに均一に巻き取る事が出来る。

◆ ラインが食い込むことが無く、スムーズにラインを放出できる。

◆ ラインの偏りを気にすることなく釣りに集中できる。

◆ 糸がらみなどのトラブルが減少。

◆ 奇麗にラインが巻かれる事で、ラインの劣化を若干遅らせることが出来る。

何と言っても、大きな魚とファイトしていても、ラインの偏りを気にしないで釣りに集中できるというのが最大のメリットではないかと思います。

その意味で、初心者に特におすすめであることが分かると思います。

レベルワインド機構のデメリット

【レベルワインド機構のデメリット】

◆ ライン放出時にガイドリングにラインが触れるため、若干抵抗となる。

◆ ウォームシャフトやギア部分の定期的な注油・清掃が必要。

以上がデメリットとですが、ライン放出時の抵抗も微々たるものですので、釣りをしていて気にするほどの抵抗ではありません。

また、メンテナンスに関しては、ウォームシャフト部へグリスを注油するだけで、特に難しい事を行う必要もありません。

このように、レベルワインド機構に関しては、デメリットよりはるかに大きなメリットがあることが分かると思います。

関連記事

レベルワインド機構の種類と特徴

レベルワインド機構にも種類がありますので、その代表的な種類についてご紹介します。

シンクロレベルワインド機構

「シンクロレベルワインド機構」は連動式や同調式とも呼ばれいて、スプールの回転とレベルワインダーの動きが連動する機構です。

ライン放出時にもレベルワインダーがラインが出て行くのに合わせて動くため、ライン抵抗が少なく、よりスムーズな放出が可能です。

比較的高価なリールに多く採用されており、リールを購入する際にはこのシンクロレベルワインド機構が付いているリールをおすすめします。

非連動式レベルワインド機構

「非連動式レベルワインド機構」とは、ライン放出時にレベルワインダーは動かず、ライン巻き取り時のみ左右に動く機構です。

多くのベイトリールに採用されていますが、ライン放出時にガイドリングにラインが擦れるため、若干ではありますが抵抗が大きくなり、ラインの劣化も早まります。

連動式に比べると構造が簡単なため購入しやすいのも特徴です。

レベルワインダーの有無による違い

「シンクロレベルワインド機構」が付いているリールと付いていないリールの違いについてご紹介します。

次の表は、その比較表になります。

| 比較項目 | シンクロレベルワインド付き | レベルワインド無し | |||||||||

| ラインの均一な巻き取り | ◎ | △ | |||||||||

| ラインの放出のしやすさ | 〇 | 〇 | |||||||||

| 釣りへの集中のしやすさ | ◎ | △ | |||||||||

| ラインの劣化のしにくさ | 〇 | 〇 | |||||||||

| メンテナンスのしやすさ | △ | 〇 | |||||||||

| トラブルが起きにくい | 〇 | 〇 | |||||||||

| 扱いやすさ | ◎ | △ | |||||||||

| 購入のしやすさ(価格) | △ | 〇 | |||||||||

| 堅牢性 | 〇 | ◎ |

「オシアジガー」などのレベルワインダーが付いていないリールは、その分構造が簡単なため、堅牢性やメンテナンスのしやすさが特長です。

「シンクロレベルワインド機構」の付いたリールは、ハンドルを回すだけで勝手にラインを均一に巻き取る事が出来ますので、その分ラインの偏りを気にする事無く釣りに集中出来るのが特徴です。

これに関しては、特に初心者の方にとって非常に大きなメリットになります。

レベルワインダーが付いていないリールの場合、ラインを巻き取る際はリールを握って(パーミング)いる手の指を使うなどしてラインを誘導しながら、出来るだけ均一に巻き取る必要があります。

しかし、大きな魚が掛かった場合、魚の引きに耐えながらこの操作を行うのは慣れが必要で、初心者にとっては非常に大変な作業になります。

これを自動でやってくれるのがシンクロレベルワインド機構が付いたリールという事です。

レベルワインダーが付いている分、若干強度は落ちますが、10kgを超える程度のブリを狙うのであれば強度的には全く問題ありません。

このように、初心者にとってはメリットしかないと思いますし、可能であれば最初に購入するリールはシンクロレベルワインド機構の付いたリールをおすすめします。

レベルワインド機構のまとめ

今回は、スロージギングに於けるベイトリールの「レベルワインド機構」についてのご紹介でしたが、いかがでしたか?

特に「シンクロレベルワインド機構」は非常に優れた機能であり、ライントラブルを軽減させるだけでなく、大きな魚とのやり取りの際にも釣りに集中することが出来ます。

リールの購入を検討している方は、是非この記事を参考に検討する事をおすすめします。

次回はリールのギア比やカウンターなどについてご紹介したいと思いますので、お楽しみに。

それではまた。

コメント