スロージギングアングラーの皆さん、タックルボックスはどのようなものをお使いですか?

市販のタックルボックスは、釣り専用に作られていますので使い勝手も良く、洗練されていてカッコ良いのですが、どこか味気無く感じる事ってありませんか?

そこでおすすめなのが、市販のツールボックスを利用して、自分オリジナルのスロージギング用タックルボックスにカスタマイズする方法です。

今回は、スロージギング用タックルを効率よく整理するための改造方法等を詳しく紹介しますので、自分専用の、世界に一つだけのタックルボックスを作ってはいかがですか?

関連記事

現在使っているタックルボックス

現在使っているタックルボックスは、「スロージギングアングラー必見!タックルボックスをカスタマイズ。」でご紹介した、リングスターのドカットシリーズ、D-4700をカスタマイズしたものです。

10数年前から使っているもので、自分で使いやすいようにカスタマイズしてあり、非常に丈夫で、まだまだ何ら問題無く使えるタックルボックスですが・・・。

このタックルボックスは、スロージギングのタックルの他に、カレイの餌釣りの仕掛けや、夏~秋はキャスティング用のルアーや、ヒラメの泳がせ釣りなどの仕掛けを入れるためにカスタマイズしたものです。

ですので、純粋にスロージギングだけを楽しむには、重いし多少大き過ぎるのが難点のため、今回思い切って小さいタックルボックスを用意することにしました。

ツールボックス購入

先ずは、今回カスタマイズするツールボックスを用意しなければなりませんが、今回購入したのはリングスターのドカットシリーズ、D-4500RBです。

そうです、現在使っているタックルボックス、ドカットシリーズ D-4700の小型版である、D-4500です。

他のメーカーのツールボックスも検討しましたが、いろいろ検討した結果、やっぱりドカットシリーズが最もカスタマイズしやすいという結論に至りました。

「見た目が同じで新鮮味が無い」とも思いましたが、カスタマイズのしやすさや、一番重要な頑丈さ等を考えると、結局ドカットシリーズに行きついたという感じです。

現在はドカットシリーズにもフィッシングボックスというカテゴリーがプラスされ、その中に最初からロッドホルダーが付いているD-4300RHというのが発売されています。

カスタマイズするのが面倒だという方はそれを買うのも良いと思いますが、より自分が使いやすいようにするためにD-4500を購入しました。

これが正面から見た写真です。

見た感じはD-4700と全く同じで、正面のステッカーがなければ見分けがつきません。

蓋を開けるとこんな感じです。

本体が小さい分、中のトレイも小さくなっていますが、必要なものは収まりそうです。

ドカット D-4700とD-4500

それでは、今回購入したD-4500と、現在使っているD-4700を比べてみましょう。

いつものようにちゃんと調べもせずに購入したYobo爺が悪いのですが、スロージギング用のタックルだけなので何とか収まるのでは?と何の根拠もなく勝手に思って購入したものです。

重量は0.5kg(ペットボトル1本分)軽くなっていますし、持った感じも軽いのが分かります。

蓋を開けた写真になります。

中の収納トレイも大きさがだいぶ違う事が分かります。

個人的にはD-4700とD-4500の中間、約20L~22L位の容量のD-4600?もあれば嬉しいのですが、今後に期待ですね。

カスタマイズ用資材

先ずは、カスタマイズするための材料を揃えます。

この写真が、今回使用する主な資材になります。

この他にも、カスタマイズしながら必要と思われるものをその都度揃えて行こうと考えています。

【主な資材】

①ロッドスタンド:塩ビ管 VU40

② 〃 :角材 25mm×45mm

③ 〃 :塩ビ管用キャップ VU40用

④ 〃 :塩ビ管サドルバンド VU40用

⑤蓋の取っ手

⑥ボックス滑り止め

⑦蓋のストッパー:くさり(浴槽用ボールチェーン)

⑧各種ボルト・ナット・ワッシャー

⑨ジグスタンド滑り止め用ゴム板

⑩ジグスタンド(100均)

以上の他に、フィッシングプライヤーホルダー等を取付けようかと考えていますが、取りあえずカスタマイズしてみて、何処のどのように取付けるか決めようと思います。

カスタマイズ

それでは実際にカスタマイズしていきます。

滑り止め

先ずは、タックルボックスが滑らないように、底にゴム脚を取付けます。

ドカットの場合、滑り止めを取付けないと、船が揺れたり、ちょっとした事でタックルボックスが滑って動いてしまい、他の釣り人のタックル等にぶつかる危険性が有りますので、滑り止めは必須です。

ドカットシリーズのフィッシングボックスとして発売されているD-4500には、4枚のゴム板が付属されているみたいで、それを接着剤などで取る付けるようになっています。

しかし、ツールボックスとして発売されているD-4500には付属されていませんので、自分で取付ける必要がありますが、全く同じものなのに何でだろう・・・。

用意したゴム脚は、径が32mmで高さが15mmのものです。

もう少し高さのあるゴム脚が欲しかったのですが、数件のホームセンターを探して、最も高さがあったのがこれでした。

今後見掛ける事があったら、交換しようと思います。

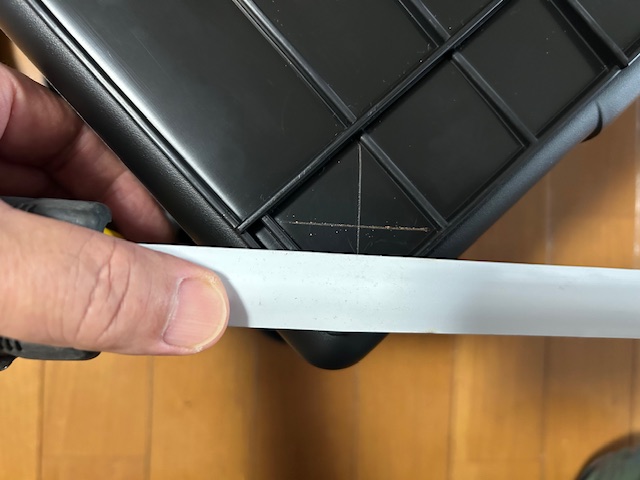

D-4500の底の部分になります。

この四隅に滑り止め用のゴム脚を付けようと思います。

リブの中間に取り付けるためのマーキングをします。

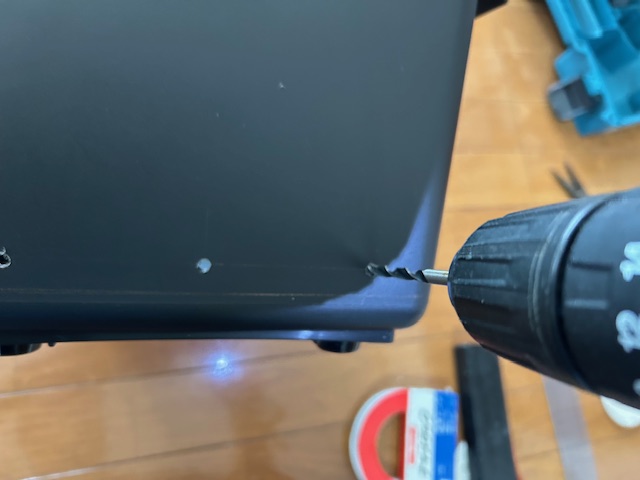

取付けるためのボルト径がM4(4mm)ですので、ドリルの径も4mmのものを使用して穴を開けます。

Yobo爺はDIY好きなので、電動ドリルなどがありますが、普段は全く使わないという方は、ハンドドリルという手で穴を開ける安価なものもありますので、そちらがおすすめです。

こんな感じで穴を開けます。

開けた穴の周囲にバリが残っている場合がありますので、確認して取り除き、ワッシャーやボルトなどが密着するようにします。

この写真はボックスの内側になりますが、内側の方によりバリが残っていますので、こちらも確認して完全に取り除きます。

これを怠ると中に浸水してくることがありますので、確実に取り除いてください。

バリをすべて取り除いたら、ボルトやナットを使ってゴム脚を取付けます。

この際に、ワッシャーを噛ませて、本体とゴム脚の隙間を無くし、浸水しないようにします。

この写真は、取付けたナットをボックスの内側から見たものになります。

本来は袋ナットを使用したほうが見た目が良いのですが、ツールボックスをいくら探してもありませんでしたので、やむを得ず普通のナットを使って固定しました。

ゴム脚を取付けた底の写真です。

これを付けた事によって滑りにくくなり、船が揺れたりしても動いて移動する事も無くなります。

蓋の取っ手

次は取っ手を取付けます。

ドカットシリーズの蓋には取っ手などが付いていないため、急いで開けたい時などに滑って開けられない時があり非常に不便なので、取っ手やつまみはあれば有難いアイテムです。

切断したボルトを取っ手に取付けた写真になります。

本体の厚さと、水が入らないようにするためのワッシャーの分の厚さを考慮して切断してあります。

取っ手を固定するためのボルト穴の位置にマーキングを行い、ドリルで穴を開けていきます。

穴の径は、使用するボルトの径と同じです。

穴を開け終わったら、内と外のバリを取り除くことをお忘れなく。

先ほど切断したボルトを使って取っ手を取付けていきます。

この際に、ワッシャーを噛ませる事を忘れないようにして下さい。

取っ手を固定した内側の写真です。

ワッシャーを噛ませていることが分かりますが、ボルトが長すぎた場合などは、ワッシャーを足す事により多少の調整は可能です。

これが取っ手を取付けた写真になります。

当初は、D-4700と同じように、つまみタイプのものを取付けようと考えていましたが、見た目が同じなのは嫌なので、今回はこのようなコの字型のタイプにしました。

赤い蓋に白い取っ手が映えて、自分的には気に入っています。

蓋のストッパー

ドカットシリーズの蓋を開けると、反対側に倒れてしまうため、蓋を閉める際に遠くまで手を伸ばして蓋を掴む必要があり非常に閉めずらいため、蓋が途中で止まるようにストッパーを取り付けます。

必ず必要と言うわけではありませんが、タックルボックスとしてドカットシリーズを使うのであれば、蓋のストッパーは有ったほうが便利です。

写真は、ストッパーとなるボールチェーンを固定するための小さなU字ボルトです。

これを、本体と蓋に取付けて、ボールチェーンで繋ぎます。

この写真は、ストッパーとなるお風呂に使われているボールチェーン(バス用ゴム栓クサリ)になります。

後日気が付いたのですが、100円ショップにも置いてありますので、それでも何ら問題無いと思います。

先ずは、本体から蓋を外します。

その蓋にU字ボルトを取付ける穴を、ドリルを使って開けます。

開けた穴にU字ボルトを通し、ボックスの内外からナットを締め付けて固定します。

その際に、ボールチェーンから外したリングを取付けた状態で固定したほうが後で作業が楽になります。

本体側にもU字ボルトを固定するための穴を開けます。

ボックスの取っ手の根元の、目立たない位置に穴を開けます。

ボックスの内側からU字ボルトを通して、内外からナットを締め付けて固定します。

ボックスの取っ手の根元に取付ける事で目立たなくなりますので、見た目がすっきりします。

ボールチェーンを、蓋側もしくは本体側のどちらかのリングに取付けます。

反対側のボールチェーンの端の二重リングを取り外します。

二重になった部分に、ドライバーなどを差し込んで広げます。

ある程度広げたら、ボールを抜いて二重リングから外します。

蓋が途中で止まる長さを測り、その部分をニッパーやプライヤーなどを使って切断します。

切断した部分のボールに、先ほど外した二重リングを取る付けます。

取付けた二重リングを、片方のU字ボルトに取付けたリングに通します。

この際に、スプリットリングオープナーなどを使用してリングを広げると、二重リングを通しやすくなります。

取付けが完了し、ボックスの蓋を開けるとこんな感じで止まります。

*この写真は完成後に撮影した写真です。

反対側に開けても同じように蓋が止まります。

これで蓋の開け閉めが非常に楽になります。

*この写真は完成後に撮影した写真です。

ロッドスタンド

次は、今回のカスタマイズのメインとも言えるロッドスタンドの取付けです。

ドカットシリーズには、D-4300RHを除いてロッドスタンドが付いていませんので、ジグの交換の際や、リーダーの取付けなどの際に、ロッドを収めておくことが出来ません。

揺れる船上でその辺に立てて置くと倒れてロッドを破損してしまう危険性もありますので、ロッドスタンドは必須と言えます。

先ずは、ロッドスタンドのベースとなる角材(25mm×45mm)を、ボックスの奥行に合わせて切断します。

ボックスの奥行きは、上に行くに従って広くなっていますので、それに合わせて切断します。

尚、塩ビ管サドルバンド(VU40用)を、2つ並べて取付けた寸法より、5mm以上は長く角材を切断して下さい。

切断した角材は、ブラックのラッカースプレーを使用して、ボックス本体と同じ黒く塗装します。

角材を屋外に並べてスプレーします。

一度に塗ろうとしても、角材に染み込んでしまいますので、2~3回に分けてスプレーします。

なお、スプレーは風に舞って飛んでいきますので、近くに何も無い場所で塗装して下さい。

塗装が乾燥するまで、2~3時間はそのままの状態にしておきます。

塗装は、雨が降らなくて乾燥した日に行うと上手く行きます。

また、風が強い日だと、ほこりなどが舞って付着してしまいますので注意して下さい。

角材を取付ける位置を決め、それに従って角材を固定するボルト穴を開けます。

穴を開けたら、内外のバリを取り除いてください。

角材を取付け位置にガムテープなどで仮に固定し、内側の穴から角材にマーキングします。

角材のマーキング箇所に、使用するボルトより0.5~1.0mm細いキリを使って、ドリルで下穴を開けます。

これをしないと、最悪は角材いひびが入ったり割れたりしますので、注意して下さい。

下穴を開けたら、ボックスの内側から固定用のボルトにワッシャーを噛ませ、十分に締め付けて角材を固定します。

ロッドスタンドを固定するためのベースとなる角材を取付けた写真になります。

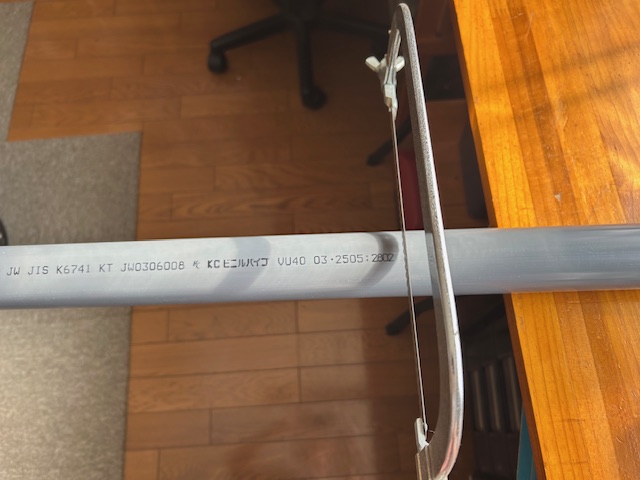

次は、ロッドスタンドの本体となる塩ビ管VU40の加工に入ります。

今回は、塩ビ管の長さを30cmとして切断します。

塩ビ管の切断には、金切りノコを使用すると簡単に切断することが出来ます。

切断したあとは、このようにバリが残りますので、これを奇麗に取り除きます。

次は、ロッドスタンドの底になる部分になるキャップに穴を開け、海水が入り込んだ場合に速やかに排水出来るようにします。

これがロッドスタンドの底になる、塩ビ管VU40用のキャプに穴を開けた写真になります。

あまり大きいと、底の穴から海水が侵入しやすくなりますし、小さいと排水しずらくなるので、今回は5mmのキリで穴を開けました。

正解かどうかは分かりませんが、現在使っているD-4700も同じような感じですので、問題無いと思います。

塩ビ管の切り口側に、塩ビ管の蓋を取付けます。

取付けの際は、釣行時にキャップが外れたりしないように、接着剤を使って取付けて下さい。

写真の左側に見えてるのが、塩ビ管用のボンドになりますが、アロンアルファみたいな接着剤でも大丈夫だと思います。

蓋の接着が完了したら、次は塗装に入ります。

塗装色は、本体やロッドスタンドのベースとなる角材と同じ黒のスプレーを使用します。

一度に塗装しようとすると、垂れて流れてしまいますので、数回に分けて塗装して下さい。

写真のように、家の裏側にある小屋との間の物干し竿にぶら下げてスプレーしました。

塩ビ管の内側にテープを貼り、そのテープを紐で結んで物干し竿にぶら下げてあります。

こうする事で、全体にスプレーする事が出来ます。

ロッドスタンド本体が出来上がりました。

しかしここで、問題発生!

塩ビ管の表面を、目の細かな紙やすりなどで研磨するのをすっかり忘れていました。

研磨する事によって、塗装が剥がれにくくなりますが、今さら手遅れなのでこのまま取付けますが、皆さんはお忘れなく。

塩ビ管を固定するサドルバンドを使って、ロッドスタンド本体の塩ビ管を取付けます。

ここ重要!

何故ロッドスタンドのベースに角材を使用したかと言うと、ボックスのハンドルを倒した際に、ロッドスタンド本体である塩ビ管に当たってしまい、ハンドルを倒すことが出来なくなるからです。

写真を見ると分かりますが、角材を取付けた事によってハンドルを倒してもロッドスタンドにギリギリ当たる事が無くなります。

装飾?

いくら塩ビ管を黒く塗装しても、何となく味気ないので、塩ビ管の外側を薄い隙間テープで巻き、塩ビ管の内側に虫除け隙間テープを取付けました。

これにより、ロッドが傷付きにくくなりますし、若干ですが見た目が良くなったように、個人的には感じています。

皆さんは自分の好きなように処理して下さい。

ここ注意!

塩ビ管の内側に、あまり厚いものを貼ってしまうと、ロッドが入らなくなる危険性がありますので、このようにしたい方は、出来るだけ薄いものを貼るようにして下さい。

ロッドスタンドにロッドを立てた写真です。

ボックスが小さいので、今回は30cm+塩ビキャップにしましたが、問題無いようですね。

あまり短いと、ロッドが寝過ぎてしまうし、長すぎると見た目のバランスが悪くなりますんで、こんなもんかな~と思ってます。

ロッドスタンドを固定するサドルバンドの色が、蓋を開ける取っ手と同じ白というのも個人的に気に入ってます。

これで主なカスタマイズは終了ですが、今後はこれにフィッシングプライヤー等を挿しておく所をなどを付け足そうかなと考えています。

しかし、あまりゴテゴテしたのも嫌なので、もう少しじっくりと考えてみようと思います。

ジグスタンド

タックルボックス本体の改造が済み、次はメタルジグを収納するジグスタンドのカスタマイズです。

と言っても、100円ショップで売っているペンスタンドを束ねるだけですが。

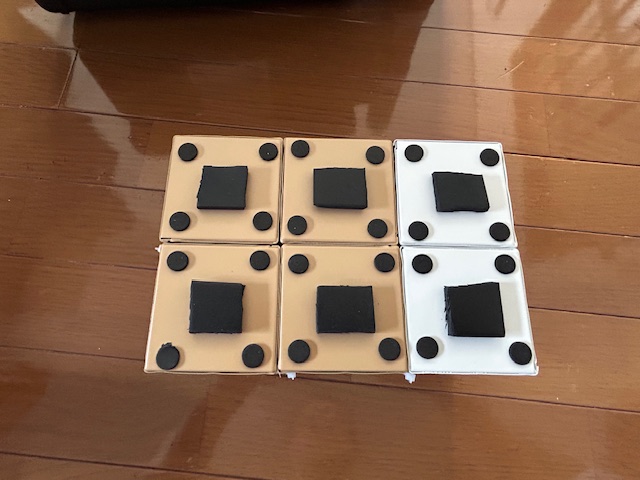

これが今回使用するペンスタンドです。

同じ色のものを6個欲しかったのですが、売り切れていたので、しょうがなく4個+2個で作る事にしました。

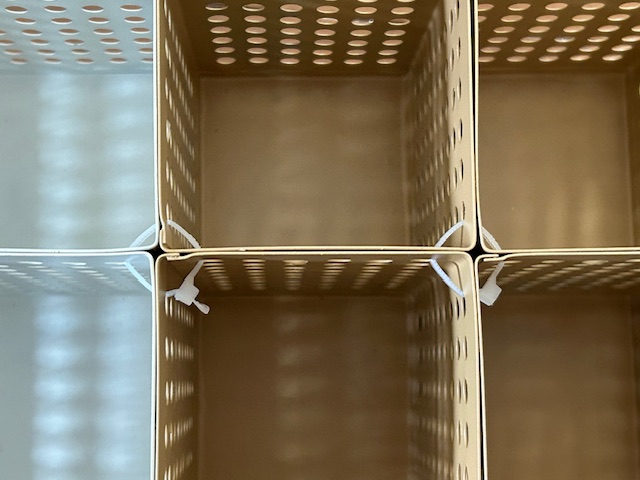

ペンスタンドを束ねるには、ペンスタンドの穴を通る太さの結束バンドを使用します。

先ずは内側を束ねます。

その後、隣接する箇所を全て結束し、ぐらつかないよう固定します。

ペンスタンドの底にはクッションが付いていますが、ゴムではないので滑りやすくなっています。

このままだと、ボックスの中で滑って移動して、他のタックルを壊したりする危険性がありますので、そうならないように滑り止めを付けます。

ホームセンターで売っている、厚さ5mmほどのゴム板を適当な大きさに切って、ペンスタンドの底に両面テープなどで貼り付けます。

結束と滑り止めを付けて完成させたら、あとはボックスの中に入れるだけです。

現在使っているD-4700のジグスタンドは、ペンスタンドを8個使っていますが、ジグをパンパンになるまで入れるわけではありませんので、6個あれば問題無く収める事が出来ます。

カスタマイズ完了

ツールボックスをカスタマイズして、完成したタックルボックスを正面から見た写真です。

ブラックの本体と赤い蓋に、蓋を開けるための取っ手と塩ビ管を止めるサドルバンドの白が映えて、個人的には気に入っています。

横から見た写真です。

蓋を開けた写真です。

実際にタックルを入れてみた

それでは、実際に持って行くメタルジグなどが、全て収まるのか試してみたいと思います。

これは、現在使っているD-4700に入っているスロージギング用のタックルを並べたものです。

これが全て収まるかどうか確認します。

ちなみに、ここに広げたタックルは、下記の通りです。

【収納タックル】

●メタルジグ:22本(130g~180g)

●フィッシングナイフ(まきりナイフ)

●フィッシュグリップ

●フィッシュホルダー

●フィッシンググローブ(春秋用&夏用)

●デジタルスケール(25kg)

●収納ケース(中)

・瞬間接着剤 ・ライター ・予備フック その他

●収納ケース(小1)

・スプリットリング ・ベアリングスイベル 他

●収納ケース(小2)

・メタルジグ(28g&40g)5本

●PEラインカッター

●スプリットリングオープナー

●フィッシングプライヤー

●収納ポーチ

・予備リーダー(5号&6号) ・絆創膏 ・その他

以上のタックルが、全て収まればOKという事です。

結果は、写真の通り全て収まりました。

まだ若干スペースに余裕がありますが、大きなものは入りそうにありません。

また、ボックス自体が低いため、収納トレイの下はさらに低くなるため、そこには長さのあるジグは置く事が出来ません。

しかし、ジグの配置を工夫すれば全てのジグが収まりますし、ジグの出し入れも特に問題は無さそうです。

収納トレイが小さいため少しごちゃついて見えますが、必要なものが全て収まりますのでよしとします。

蓋のストッパーのボールチェーンが右側にあるため、それが邪魔して収納トレイは右側に移して使う事が出来ませんが、これに関してはやむを得ないと割り切るしかないです。

他にもっと目立たないストッパーの方法がないか、今後もいろいろ考えてみたいと思います。

タックルボックスOEM製品

メーカーが違うけど、外観が全く同じようなタックルボックスを見掛ける事がありますが、これは俗に言うOME製品というものだと思います。

例えば、MEIHOのバケットマウスと、DaiwaのタックルボックスTBシリーズは、どう見ても同じとしか言えないので、個人的にはOME製品だと思います。

また、リングスターのドカットシリーズと、ShimanoのHDタックルボックスは、やはり全く同じと言っていいでしょう。

こう見てみると、オフショアフィッシングに使用されているタックルボックスの多くは、MEIHOのバケットマウス、及びリングスターのドカットシリーズがベースとなっていると言って良いと思います。

特に、MEIHOのバケットマウスは、釣り専用に出来ていることもあり、非常に良く出来たタックルボックスと言えますので、船上で同じものを見掛けても特に気にならない方にはおすすめです。

また、OEM製品は、有名メーカーのマークが入ると、基になるタックルボックスより高価になる傾向がありますので、購入の際はその辺を検討してみて下さい。

タックルボックスDIYのまとめ

今回は、市販のツールボックスを利用して、自分の使いやすいタックルボックスにカスタマイズする方法についてのご紹介でしたが、いかがでしたか?

釣りに行くと、MEIHOのバケットマウスや、DaiwaのTB7000などの市販のタックルボックスを使っている方をよく見掛けます。

オフショアフィッシング専用に設計されていますので、使い勝手も良く、見た目もカッコいいですが、カラーは違えど外観はみな同じですので、味気なく感じている方もいるのではないでしょうか。

そこでおすすめなのが、市販のツールボックスを利用して、自分オリジナルのスロージギング用タックルボックスにカスタマイズする方法です。

自分の手でカスタマイズした世界に一つだけのタックルボックスを相棒に、スロージギングを楽しんでみてはいかがですか?

それではまた!

コメント