釣り歴は既に四半世紀以上で、気がつけばヨボヨボな“おっさんアングラー”になってしまったYobo爺ですが、時代と共に変化していく釣りのスタイルに、何とか付いて行っている今日この頃です。

そんなYobo爺ではありますが、釣行回数も意外に多く(朝マズメの4時間程度だけですが)、効率を優先するため、タックルボックスのセッティングには多少のこだわりがあります。

今回は、そんなYobo爺の相棒であるタックルボックスの中身を紹介し、普段どんなアイテムを詰め込んでいるのか、余すことなくご紹介したいと思います。

何て、立派な事を言っていますが、単に自分でタックルボックスをカスタマイズしただけで、中身は皆さんと同じようなものだと思います。

しかし、初心者の方には、何か参考になる事があるかもしれませんので、最後までご覧いただければ幸いです。

それでは始めましょう!

おっさんのタックルボックス事情

釣り歴四半世紀を超えるおっさんアングラーのYobo爺ですが、年齢を重ねるごとに体力は落ちても、道具へのこだわりは衰えていません。

以前投稿した「スロージギングアングラー必見!タックルボックスをカスタマイズ。」でもご紹介しましたが、現在はリングスターの工具箱、ドカット – D4700を自分で改造したものを使っています。

市販されている超人気のタックルボックス、MEIHOのバケットマウスなどを使えば、特にカスタマイズすること無く、最高の使い心地を得られると思いますが、皆と同じものが何となく嫌で・・・。

そんなこんなで、自分の使いやすいようにカスタマイズしたつもりのタックルボックスの中身をご紹介していきます。

タックルボックスの基本構成

Yobo爺が使っているタックルボックスは、先ほどもご紹介した、本来は工具箱であるリングスターのドカット – D4700というものを自分でカスタマイズして使っています。

容量が27Lと、タックルボックスとしては大型の部類に入るハードタイプのボックスですが、正直に言いますと、ロッドスタンド等も付けてありますので、大き過ぎると感じる事もしばしばあるくらいです。

大は小を兼ねるで、D-4700を選択しましたが、一回り小さいD-4500でも大丈夫かなと思ったり、最初からロッドホルダーも付いている、釣り仕様のD-4300も良いなと思ったりしている今日この頃です。

冬のシーズンオフにでも、もう少し小さなタックルボックスを用意しようかと考えていますので、もしもカスタマイズする事になりましたら、その様子をご紹介しようと思っています。

防水性能に関しては、MEIHOのバケットマウスは、水が浸入しずらいように蓋に工夫がされているみたいですが、ドカットの場合はあくまでも工具箱なので、そのような工夫はされていなようです。

しかし、今まで10年以上使っていますが、しぶきを被っても海水が浸入した事は一度もありませんのでその点は全く問題無いと思います。

中にはトレイも標準で装備されていますので、細かなものを収納しておくにも便利ですし、非常に使いやすいタックルボックスになっていると思います。

タックルボックスの中身

先ずは、タックルボックスを紹介します。

蓋を開けるとこんな感じになっています。

小物をストックしておくトレイが付いていますので、小物の収納も楽です。

トレイを外すとこんな感じです。

メタルジグや予備のリール等を収納してあります。

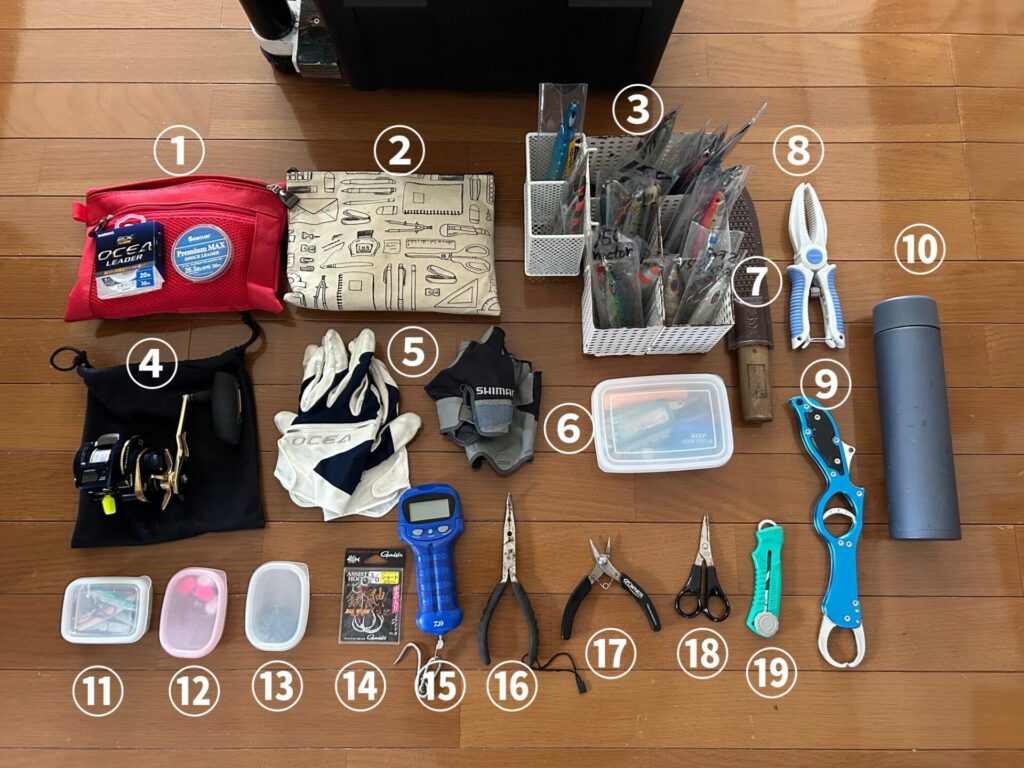

次の写真は、タックルボックスに入っているものを、すべて取り出した写真になります。

【タックルボックスに収納されているアイテム】

①予備のリーダー等を入れているポーチ。

②カレイ釣りの仕掛けなど(カレイ釣りの時期のみ)

③メタルジグ

④予備のリール(ベイトタックルを1本だけ持って行く場合)

⑤フィッシンググローブ

⑥瞬間接着剤やライター、スケールなど

⑦フィッシングナイフ(まきりナイフ)

⑧フィッシュホルダー

⑨フィッシュグリップ

⑩真空ボトル(飲料水入れ)

⑪小さなジグ等を収納

⑫スイベル&スプリットリング

⑬スナップスイベル他(カレイ釣りに使用)

⑭予備のアシストフック

⑮デジタルスケール

⑯フィッシングプライヤー

⑰スプリットリングオープナー

⑱ラインカッター

⑲小型フィッシングギャフ

以上がタックルボックスに入れてあるアイテムです。

必須アイテム

ここからは、タックルボックス入れておくべき必須アイテムを、Yobo爺が使っているもので紹介していきます。

メタルジグ

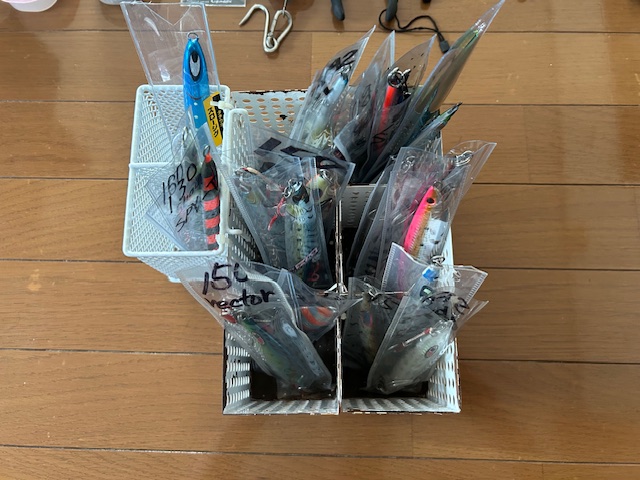

必須アイテム、先ずはメタルジグ(写真③)になります。

何をおいても、これを忘れたら全く釣りになりませんので、絶対忘れないようにして下さい。

100均のペンスタンドを束ね、重さや種類を分けて、取り出しやすいようにしてあります。

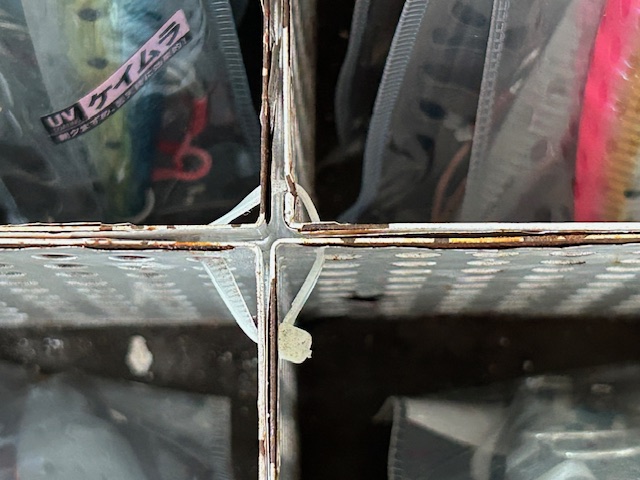

ペンスタンドは、同じく100均の結束バンドで、写真のように束ねてあります。

10年以上使っている鉄製のペンスタンドですので、さすがにサビてきています。

そろそろ替え時かなと思っています。

メタルジグは1本1本、購入した時に入っていた袋を使い、その中に収納しています。

また、明日使うであろうジグには、事前にフックを取付けて収納しますが、その際にも袋に入れる事でフックが絡まったりしなくて便利です。

予備のリーダー

次は、これも忘れることが出来ないアイテム、予備のリーダー(写真①)です。

リーダーは、海水を被ったりしても大丈夫なように、100均で売っているポーチに収納してあります。

また、一緒に傷絆創膏も入れてあり、もしもに備えています。

予備のアシストフック

次は、予備のアシストフック(写真⑭)になります。

予備のアシストフックが1セットしかないの?と思う方もいると思いますが、事前にその日の釣行で使うであろうジグに、事前に取付けて持って行きますので、予備のフックの本数は問題ありません。

Yobo爺の場合は、全てバーブレスフックを使っていますし、バーブがあるやつはプライヤーでバーブを潰して使っています。

スイベルとスプリットリング

スイベルとスプリットリング(写真⑫)の紹介です。

海水が掛かっても大丈夫なように、100均で売っていた防水ケースに入れてあります。

紅白のものは、ベイトリール用のラインストッパーになり、ラインが高切れなどした時に、ラインの先端を探しやすいように取付けたりして使っています。

それによって自宅に帰ってから、ラインの先端を探す手間が省けますし、ラインがくぐってしまったり、入り組んだりする事を防ぐことが出来ます。

フィッシングプライヤー

次は、フィッシングプライヤー(写真⑯)のご紹介です。

魚に刺さったフックを外すのに使います。

バーブレスフックを使っているので、比較的簡単に外せるのですが、魚が暴れたりするので、プライヤーを使って外したほうが安全に外すことが出来ます。

スプリットリングオープナー

次は、写真⑰のスプリットリングオープナーの紹介です。

スプリットリングを開くだけに特化したオープナーで、専用としているだけあって非常に使いやすくなっています。

専用のオープナーを使うと、他のものは使えなくなるほどです。

PEラインカッター

次は、PEラインカッター(写真⑱)の紹介です。

PEラインを切るためのカッターですが、フロロカーボンもナイロンも全く問題無く切ることが出来ますので、これ1本あれば大丈夫です。

長年使っていますので、若干切れ味が悪くなってきましたので、そろそろ替え時かなと思っています。

フィッシンググローブ

次は、フィッシンググローブ(写真⑤)の紹介です。

左は夏場用、真ん中が春秋用、右が寒い時期用になっていて、その時の気候に合わせて使い分けています。

特に無くてもいいのでは?と思われるかもしれませんが、魚の鋭い歯やフックから手指を守るために必ず使うべきアイテムです。

また、大きな魚を掛けた際のやり取りも、グローブが有ったほうが力を入れやすくて楽です。

水(真空ボトル)

次は、写真⑩の辛苦ボトルの紹介です。

これは水分補給用、いわゆる熱中症予防に必須のアイテムで、特に夏場は絶対に忘れ事の出来ないアイテムです。

この写真のボトルは800mlですが、真夏のど真ん中だとこれでは足りないので、スタンレイの1.4L(現在は廃番)の大きな真空ボトルを持って行きます。

あれば便利なアイテム

ここからは、タックルボックスに入れておけば便利なアイテムを、Yobo爺が使っているもので紹介していきます。

フィッシュグリップ

先ずは、写真⑩のフィッシュグリップを紹介します。

大きな魚を釣り上げて写真を撮ったりする時に、これで下あごを挟みんで持ち上げて撮影する事で、奇麗な写真を撮ることが出来ます。

また、これを使って魚を吊り下げる事で、比較的暴れることなくフックを外すことが出来ます。

これはネットで数千円で購入した安価なもので、下あごを挟んで釣り上げても、簡単にハズレてしまう事があり、写真を撮る際に2回ほど大物を取り逃がしてしまったことがあります。

知人が使っているDaiwaのフィッシュグリップSC285などは、外れたという話を聞いたことがありませんので、値段の差はこういう所に現れるのだとつくづく思います。

この辺は、ショップの店員さんなどから聞いて購入したほうが間違いないと思います。

フィッシュホルダー

次は、写真⑧のフィッシュホルダーの紹介です。

毎回使っているわけではありませんが、随分前から入れっぱなしのままのアイテムです。

フィッシュグリップ購入前に使っていたものですが、下顎を掴んで持つのは、こっちの方が確実に掴むことが出来ますが、常に力を入れていなければならないので、不便ではあります。

また、サバなどの滑りやすい魚の胴体を掴むのにも適していて、これで胴体を挟むと、フックを外すのが非常に楽に行なえます。

デジタルスケール

次は、写真⑮のデジタルスケールになります。

釣れた魚の重量を測定するためのものですが、魚の長さと共に、自分が釣った大物の重量を測定し、自分の記録を残しておくのもおすすめです。

これは、25kgまで測定可能ですので、普通に釣りをしている分には十分な性能だと思います。

フィッシングナイフ

次は、写真⑦のフィッシングナイフの紹介です。

釣った魚を船上で〆たり、捌いたりするのに使います。

これをする事で、魚の鮮度を保ったまま家に持ち帰ることが出来ます。

必須ではありませんが、これを使ってひと手間加えるだけで、より美味しく食べることが出来ます。

これは、マキリという漁師の方達が使っているナイフですが、グリップが太くて握りやすく、非常に使いやすいないふです。

メジャー&小物類

次は、写真⑯のフィッシングメジャーや小物類のご紹介です。

濡らしたくないので、タックルボックスのトレイにピッタリと収まる防水のケースに入れています。

フィッシングメジャーは、魚の長さを測定するもので、釣った魚のサイズを記録として残しておくために使います。

他には、ラインやリーダーがすっぽ抜けないように、ラインの端を熱してコブを作るためのライターや、瞬間接着剤などの小物類を入れています。

また、水面で青物が小魚を折っている時に、キャスティングで狙うために、トップウォーター用のポッパーやプラグも入れてあります。

キャスティング用メタルジグ

次は、写真⑪のキャスティングで青物を狙うための小型のメタルジグの紹介です。

防水のケースとジグは、ほとんどが100均の物で、重量は28gや40g、小さなものは18gまで、様々な小型のジグを入れてあります。

夏~秋に、スピニングタックルでキャスティングして狙う時に使いますが、Yobo爺が行く海域では、何故か小型のジグの方が食いがいいため、そのようなジグだけ選んで持って行きます。

青物は非常に目が良いので、大き目のジグやプラグだと見切られてしまい、反応が良くないので小さなものばかり持って行くようにしています。

よく見ていると、あれだけ興奮してボイルしているにも関わらず、ジグやプラグの直前で方向を変えたりしますので、魚との騙し合いは本当に大変ですが、面白くもありますね。

フィッシングギャフ

最後は、写真⑲のフィッシングギャフの紹介です。

Yobo爺達が乗っている船はエッジが低いので、ネットに入らないような大きな魚が釣れた時などは、このギャフを口の周りに刺して引っ張って船に取り込みます。

小型のギャフですが、非常に刺さりがいいので注意が必要ですし、普段はギャフの部分を収納して持ち運んでいます。

正直言いますと、今までに2回ほどしか使ったことがなく、特別必要性を感じないのですが、いまだに積んであったので紹介しました。

収納のコツ

ここでは、細かな収納のコツなどについて紹介していきます。

メタルジグ

タックルボックス内のスペースを、最も多く締めているのがメタルジグです。

持って行く本数も多いため、ただタックルボックス内に入れておいた場合、必要なメタルジグを探すのも大変です。

一番の理想は「探さなくても手に取れる配置」になりますので、ジグは重さ別、形状別などに分けて収納することで、必要なジグを瞬時に探すことが出来、無駄な時間を省くことが出来ます。

Yobo爺のように、100均のペンケースを使うのも有りですし、市販されているジグ専用のスタンドなどを利用するのも良いでしょう。

濡れに強い収納

海の上では道具が濡れるのはある程度避けられない事です。

しかし、避けられない事としてそのまま入れておくと、ただただ錆が発生し、アイテムが劣化していくだけですので、100均の物で構いませんので、ポーチや防水ケースに入れる事をおすすめします。

また、乾燥材を入れておくことによって、錆びを防止する効果も期待できるということですので、試してみてはいかがですか。

スタイル別セッティング

人によって使い勝手の良い配置が違います。

右利きの人と左利きの人でも違いますし、釣り人の癖によっても違うと思いますので、自分の使いやすいようにいろいろセッティングして、しっくりとくる配置を見つけて下さい。

また、いつも同じジグを入れておくのではなく、釣行のターゲット別、季節別にジグを入れ替える事によって、無駄に重いボックスを持ち歩かなくて済みます。

どうしても初心者の頃は、どんなジグを持ち歩いたらいいのか不安なため、ジグの本数が多くなりがちですが、経験を積んでいくうちに「必要な分だけ」となっていきますので、先ずは経験を積んでいって下さい。

おっさん流タックルボックスのこだわり

Yobo爺のこだわりは、皆と一緒のものが嫌なので、市販のタックルボックスは使わない、という変なこだわりがあり、多少手間が掛かっても自分でカスタマイズして使っています。

と言うより、自分であれこれ考えながらカスタマイズするのが大好きで楽しいので、余計にも愛着が湧くのだと思います。

これは、クーラーボックスの保冷力をアップさせるためのカスタマイズと同じで、出来上がった時の充実感は何とも言えません。

ドカットを改造して使っている動画なども配信されていますので、興味がある方はチャレンジしてみてはいかがですか。

まとめ – 整理整頓が釣果と快適さを生む

今回は、Yobo爺のタックルボックスの中身を紹介してきましたが、いかがでしたか?

中身に関しては、皆さんとそれほど違わないと思いますが、少しでも初心者の方の参考になればと嬉しい限りです。

タックルボックスはただの収納箱ではなく、釣り人の個性と経験が詰まった「宝箱」です。

必須アイテムをしっかり揃え、便利グッズで釣りを快適にし、収納を工夫すれば、釣りの効率も楽しさも格段に上がります。

これからスロージギングを始める方も、自作や市販は問わず、自分なりの「ベストなタックルボックス」を作り上げてみてはいかがですか?

それではまた!

コメント