スロージギングに於いてアシストフックの選定は、釣果に直結するとても重要な要素と言えます。

「とりあえず付いてればいいや」なんて簡単に思っていると、せっかくのビッグチャンスを逃してしまうかもしれません。

今回は、フックサイズやアシストラインの長さ、セッティングのポイントなどを、詳しく解説していきますので、この記事を参考に、ビッグフィッシュを射止めて下さい。

それでは始めます!

フックの数

スロージギングに使用するアシストフックには、「シングルフック」と「ツインフック」の2種類があり、それぞれに特徴がありますので解説していきます。

シングルフック

シングルフックとは、フックが1本のみの構成のフックの事です。

シングルフックの特徴とメリット

●フックが1本だけなので、根掛かりのリスクが低い。

●ライン絡みのリスクが低く、手返しよく釣りができる。

●フックポイントが1つなので、力が1点に集中し、貫通力が高い。

●フックが一方向にしか出ていないため、魚が吸い込んだ際に掛かりやすい。

●フックの重量が軽くなるため、ジグ本来の動きを損ねにくい。

シングルフックのデメリット

●フッキング率はやや下がる傾向がある。

●掛かりが浅かった場合、魚が暴れるとフックアウトするリスクが高くなる。

有効な状況

●ブリなどの大型の青物を狙う際。

●根掛かりを避けたい場所。

●バラシを減らして、確実に釣果を上げたい場合。

●手返しをよくしたい場合。

シングルフックは主にブリなどの大型の青物を狙う際に、ロングジグやセミロングジグのフロント(ヘッド側)部分に1本だけ取付けて使用する場合が多いと思います。

根魚や底物から青物までオールラウンドに狙いたい場合には、あまり使う事は無いと思います。

ツインフック

ツインフックとは、シングルフックが2つ組み合わさったフックで、スロージギングでは最も多く使われるフックです。

ツインフックの特徴とメリット

●どの方向から食いついてもフックが魚に触れやすく、フッキング率が高い。

●2本のフックが掛かることで、バラシが軽減。

●2本のフックが掛かることで、強度と耐久性が向上する。

ツインフックのデメリット

●シングルに比べて、根掛かりのリスクは高くなる。

●フックが2本ある事により、水中での抵抗が大きくなる。

●シングルに比べて、ラインやジグへの絡みが発生しやすい。

有効な状況

●大型の青物から根魚までオールラウンドに狙いたい場合。

●フォール中のバイト狙い。

●ジグを長く見せたり、広角に攻めたい場合。

スロージギングのように、根魚や底物、そして青物まで、オールラウンド的に使用する事が多く、一般的にスロージギングと言えばツインフックが主流になります。

フックの数のまとめ

シングルとツインの使い分けについては、完全に青物だけを狙いたい場合にはシングルフックを、根魚から表層の青物まで狙いたい場合はツインフックをおすすめします。

また、青物だけを狙う場合は、ロングジグやセミロングジグのフロント側だけにシングルフックを付け、根魚から青物まで広く狙う場合は、フロントとリアの両方にツインフックを取付けて行います。

フックサイズ

ルアーフィッシングやスロージギングに使用されるフックサイズの表記は、#〇〇などと表されるため、初心者の方にはよくわからないと思います。

サイズは小さい方から、#2 → #1 → #1/0 → #2/0 → #3/0 → #4/0 → #5/0 と、右に行くに従い大きくなっていきます。

この中で、根魚やブリサイズの青物を狙うのであれば、一般的に#2/0~#4/0のサイズが使われ、カンパチやキハダなどの大型魚狙いの場合は、通常#4/0以上が使われるのではないでしょうか。

ちなみにYobo爺の場合は、根魚や底物、そして青物まで広く狙う場合が多いので、#3/0を基準に、#2/0~#4/0を使い分けています。

次の写真はYobo爺が使っているフックの一例です。

見た目では、左の方がサイズが大きいのが分かると思いますが、実際にはどちらも同じ#3/0というメーカーの表記になっています。

左は太軸(フックが太い)なので、余計も大きく見えます。

このようにフックサイズは表記だけでは分かりませんので、初めて買う場合は、実際に実物を見て、ジグとバランスを考えて購入する事をおすすめします。

フックの太さ

フックの太さには3種類あり、ファインワイヤー(細軸)、スタンダードワイヤー、ヘビーワイヤー(太軸)に分かれます。

ファイン(細軸)の特徴

●ポイントが鋭く、刺さりやすい。

●大物が掛かった時に、フックが開いてしまう危険がある。

スタンダードの特徴

●フックの刺さりと、強度のバランスが良い。

●超大物が掛かった場合、強度的に不安がある。

ヘビー(太軸)の特徴

●超大物が掛かっても、強度的な不安が少ない。

●フックが多少刺さりにくい。

以上が軸の太さの違いによる特徴ですが、おすすめの太さはバランスに優れたスタンダードで、ブリクラスであれば強度的に問題ありません。

以前、ファインワイヤーのフックを使っていた際に大きなブリが掛かり、ファイトを楽しんで獲り込んだのですが。フックを外そうとしたら1本のフックが伸び切り、もう1本も開いてしまっていました。

ブリといっても10kgを超えるような大物ではなかったのですが、本当にギリギリのところで釣り上げたという感じで、これ以来ファインワイヤーのフックは使わなくなりました。

ライトジギングのように、比較的浅いポイントで、根魚やワラサクラスの青物を狙うには問題無いと思いますが、ある程度水深があり、大きな魚が掛かる可能性が有る場合は、スタンダード以上の太さがおすすめです。

フックの向き

ツインアシストフックには、フックポイントが内向きのものと、外向きのものがあります。

次の写真は内向きと外向きのフックになります。

右が内向き、左が外向きになります。

色々調べてみましたが、内向きと外向きの明確な使い分けに関しては、明確な答えは出てきませんでした。

あくまででもYobo爺の使ってみての感想としては、中層から表層の青物を狙うには、内向きも外向きも明確な違いが無いように感じますが、根魚や底物を狙う場合、外向きのフックは根掛かりが多いように思います。

実際に多くの種類が内向きのフックを採用していますし、フッキングに関しては明確な違いが無いため、根掛かりしにくい内向きのフックがおすすめとなります。

アシストラインの長さ

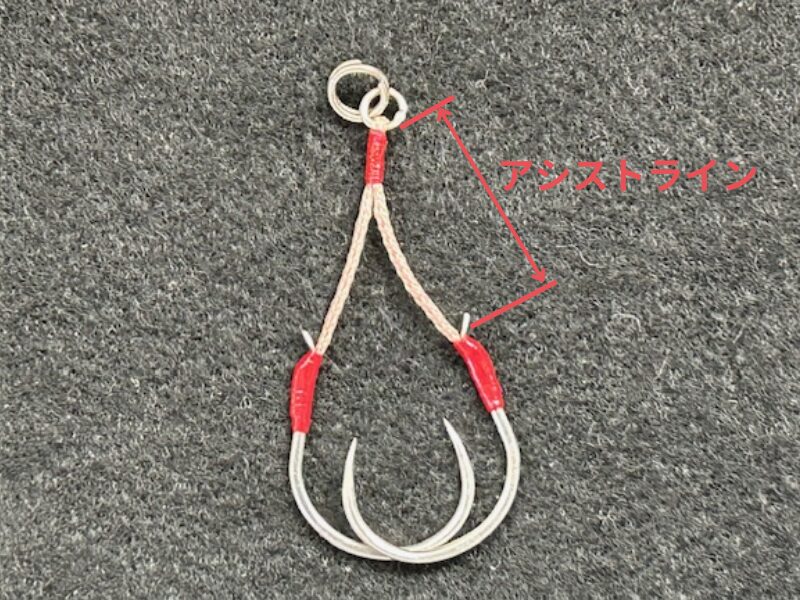

アシストラインの長さとは、次の写真の通りフックとジグを繋ぐラインの長さの事で、ジグの長さとのバランスが重要になります。

アシストラインの長さの違いで、ショートやミディアム、そしてロングなどに分けられます。

なお、メーカーによってアシストラインの長さは微妙に違いますので、ジグとのバランスを考えてセットする事になります。

一般的に言われているのは、アシストラインとフックを合わせた全体の長さが、ジグの長さの1/3程度がトラブルも少なく、もっともオールマイティに使える長さといわれています。

ちなみにこの写真は、シーフロアコントロールのスパンキーというジグに、ジグの長さの1/3強の長さのアシストラインのフックをセットした写真です。

このくらいの長さであれば、フック同士が絡まるなどのトラブルも起きません。

しかし、短ければいいというものでもありません。

この写真は、青物狙いを想定したフックのセッティング例で、シーフロアコントロールのS-レジェンドというジグに、全体の長さがジグの1/4程度の長さのフックをセットしたものになります。

見た感じ、ジグの長さに対してフックが短く、バランスが良くないのが分かると思いますし、間違いなくフッキングも悪いのではないかと思います。

この写真は、先ほどと同じジグに、ジグの長さの1/3程度の長さのフックをセットした写真になります。

先ほどのセッティングに比べて、バランス的にはこちらの方が優れていますし、フッキングも良いのではないかと思います。

このように、アシストラインを合わせたフック全体の長さは、ジグの長さとのバランスを考えてセッティングする必要があります。

フックの形状

スロージギングにおけるアシストフックの形状は、魚の掛かりやすさやフッキング後のバラシの少なさに大きく影響しますので、それぞれの違いとその特性について詳しく解説していきます。

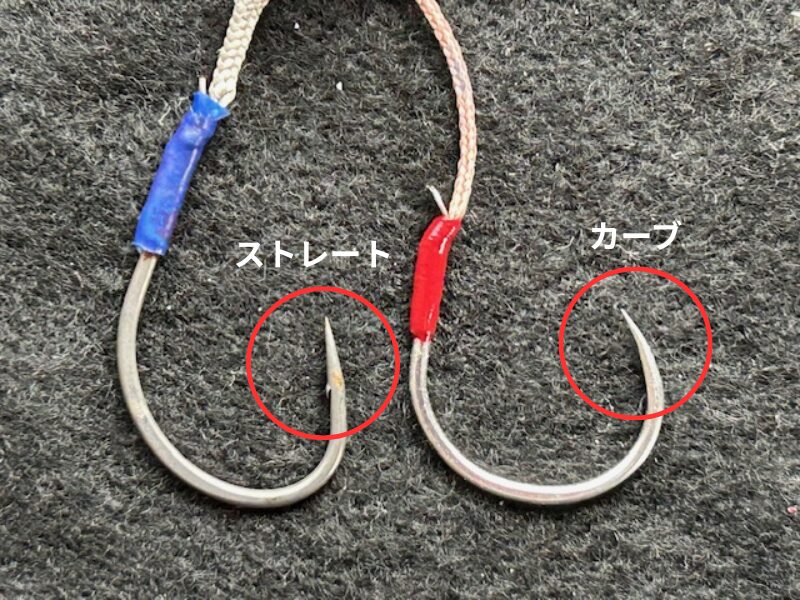

フックのポイント

ポイントとは針先の事で、ストレートポイントとガーブポイントの2種類に分けられます。

左がストレートポイントで、右がカーブポイントになります。

ストレートポイント

針先が、写真のように比較的真っ直ぐなのがストレートポイントです。

ストレートの特徴

●魚の口に触れた際に力が分散しにくく、初期貫通に優れている。

●掛かりは良いが、バレやすい傾向もある。

有効な状況

●フォールでバイトが多い時。

●活性が高い時。

カーブポイント

針先が内側にやや湾曲(カーブ)している。

カーブの特徴

●一度掛かると外れにくく、バラシが少ない。

●フッキング時に力が分散し、やや掛かりが甘くなることがある。

有効な状況

●バイトが浅い時。

●活性が低い時。

フックポイントのまとめ

ストレートポイントの貫通のしやすさと、カーブポイントのバラシの少なさを合わせ、フロント側にストレートポイントを、リア側にカーブポイントのフックを使うという方法もあります。

しかし、フックポイントに関して正直を言えば、Yobo爺にはその違いがほとんどわからないというのが本音です。

ポイントで大事なのは、先端が甘くなっていないかどうかで、釣行後に使ったフックのポイントを確認し、甘くなっている場合はフックシャープナーなどで先端を尖らせておく事が大事だと思います。

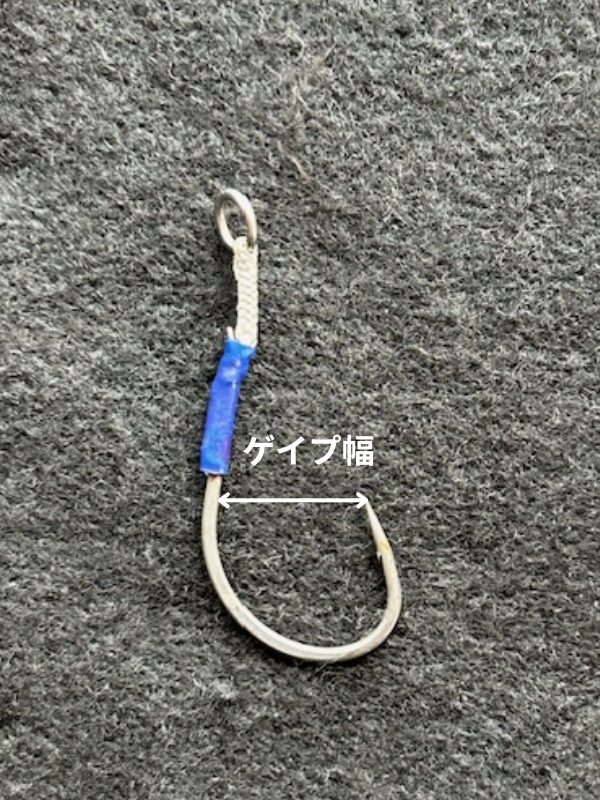

ゲイプ幅

ゲイプとは、フックポイントからシャンクまでの間隔(開口部)の幅のことで、この幅が広いか狭いかでフッキング性能や魚へのダメージ、フックの保持力に影響が出ます。

ゲイプ幅を示した写真になります。

ここの幅が広いものをワイドゲイプ、狭いものをナローゲイプと言います。

ワイドゲイプ

ゲイプ幅が広いフックの事を言います。

ワイドゲイプの特徴

●魚の口に刺さりやすい。

●口が厚くて大きな魚に有効。

●根掛かりのリスクがやや高い。

●小型の魚にはフックが大きすぎて吸い込みにくい場合がある。

ナローゲイプ

ゲイプ幅が狭いフックの事を言います。

ナローゲイプの特徴

●根掛かりしにくい。

●フックがコンパクトで、小さい魚も吸い込みやすい。

●フッキング率が低い傾向がある。

●フッキングが浅くなり、バラしやすい場合がある。

ゲイプ幅のまとめ

根魚やヒラメなどの根魚、そして青物まで幅広く狙うスロージギングの場合は、ワイドゲイプのフックがおすすめですし、実際にスロージギングではワイドゲイプのフックのほうが多く使われていると思います。

バーブとバーブレス

フックのバーブとは、釣り針の先端にある返し(カエシ)のことで、魚を釣り上げた際に、針が抜けにくくする役割がありますが、バーブレスフックは、このバーブがない針を指します。

バーブ有

この写真は一般的なバーブ有の写真になります。

バーブ有の特徴

●返しによって掛かった魚がバレにくい。

●傷口が大きくなり、魚へのダメージが大きい。

●人に刺さっても抜けにくく、フックを外す際には注意が必要。

「掛けた魚は確実にキャッチしたい。」という方はバーブ有のフックを使ったほうが間違いないと思います。

注意するポイントとしては、釣り上げた魚からフックを外す際に、魚が暴れてフックが手指に刺さらないように注意が必要です。

バーブレス

バーブレスの特徴

●魚に与えるダメージが少ない。

●刺さったフックを外しやすい。

●返しが無いためフックが外れやすくバラしやすい。

小さな魚が釣れた場合にはリリースしたいと言うのであればバーブレスフックがおすすめです。

傷口も小さく、フックを外す際のダメージも小さく、また外す際の危険性も少ないですし、仮に誤って刺さったとしても、簡単に外せるという安心感もあります。

バーブのまとめ

バーブレスはバラしやすいと言われていますし、構造的には間違いではないと思います。

しかし、フッキングした後にラインのテンションを緩めずに、常にテンションを掛け続ける事で、バラシは大幅に低減できます。

バーブレスフックをメインで使うようになって以降、ラインテンションに注意する事で、バーブ有で釣りをしていた頃と変わらない釣果を得ています。

これはあくまでも個人的な意見ですが、皆さんもチャンスがあったら使ってみることをおすすめしたいフックです。

アシストフックのまとめ

今回は、アシストフックのサイズや形状についてのご紹介でしたが、いかがでしたか?

アシストフックは、フック単体の性能だけでなく、アシストラインの長さ、セッティング、そしてジグとのバランスが非常に重要になります。

これらの要素を総合的に考慮し、自分の釣りのスタイルやターゲットに合わせて最適なアシストフックを選択することが、釣果アップに繋がります。

実際に様々なフックを試してみて、ご自身で最も良いと感じるものを見つけることが一番です。

次回は、ローリングスイベルやスプリットリングなど、あまり目立たないけど、これがなければ釣りにならない小物についてご紹介したいと思います。

それではまた!

コメント